imBTCについて解説しましたが、imBTCを扱っているDeFiプロジェクトとしてlendf.meというプラットフォームを挙げました。このプラットフォームは、中国のdForceという企業が最近2019年9月にローンチし、ここ数か月で勢いを増しています。しかしCompoundのパクリという話題もあり、lendf.meについて書いていきます。

ローンチからの成長

上にも書きましたが、Lendf.Meは、2019年9月にリリースされました。過去2か月でロックされた値は約4倍になり、勢いを増しています。CEOのMindao Yangいわく、USDTやimBTC(Ethereum上のBTCトークン)をサポートしてから、2million から8millionまで拡大したそうです。DeFi Pulseのデータを見ると、Lendf.Meにロックされた値は、Defiの中では5番目に大きいレンディングプラットフォームになります。

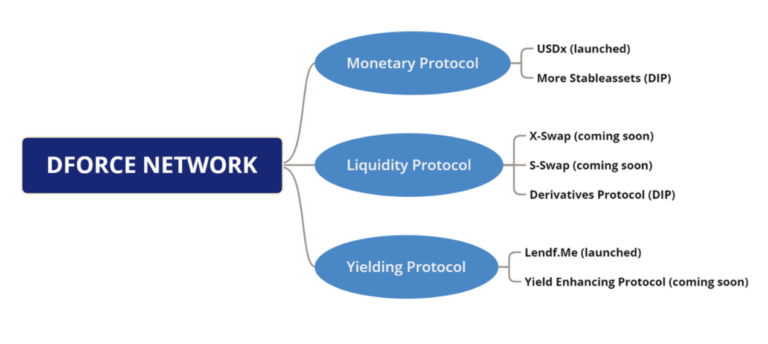

今後はレンディング以外の金融パーツも、プロトコルとして出していく予定になっています。

Compoundとの紛争

しかし最近、Compoundのコードをパクったという話題が出てきました。Compoundのコードは、オープンソースなのでコードは公開されていますが、ライセンス情報としては「ソフトウェアを変更、転送、割り当て、共有、またはサブライセンスしてはならない」となっています。

しかしdForceチームは、コードを改良してLendf.Meを作成したということで、紛争になっています。

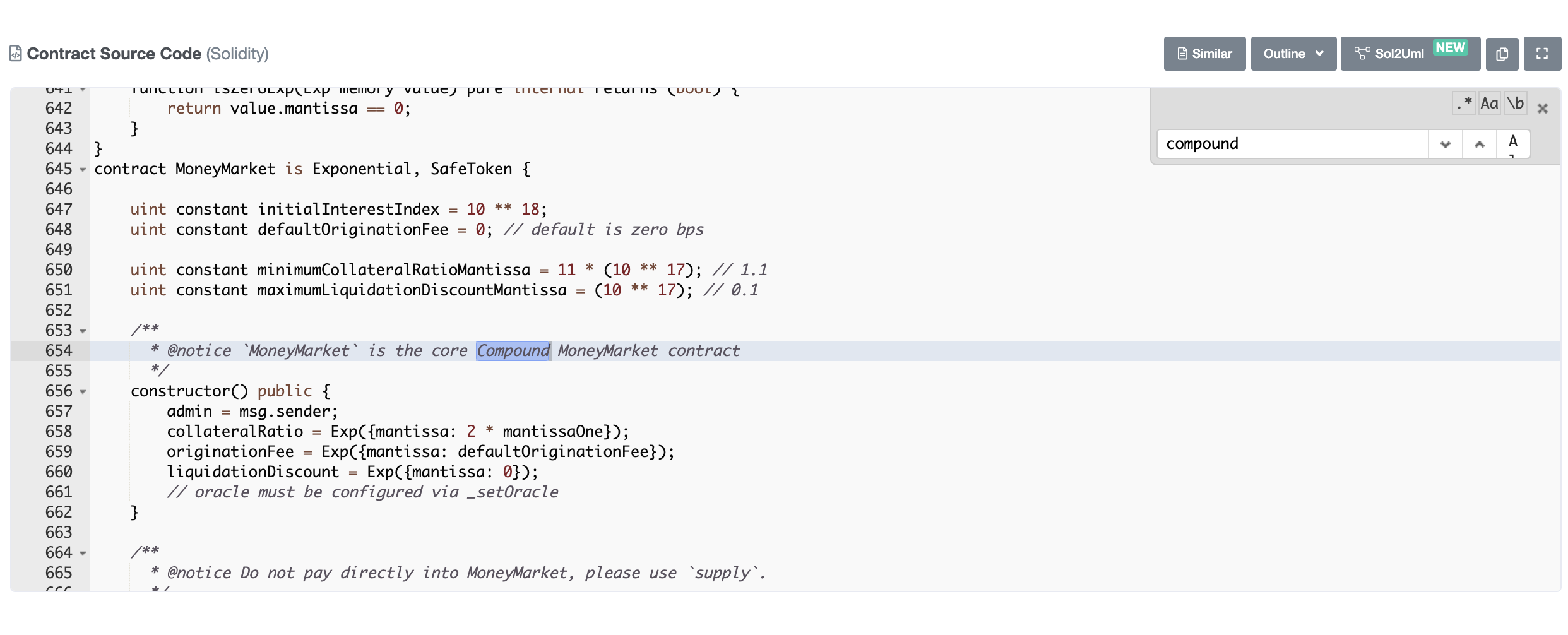

Lendf.MeのコードとCompoundのコードの比較をすると、確かにそのようになっています。Lendf.Meのスマートコントラクトは、654行目に「MoneyMarketがCompoundのMoneyMarketのコアコントラクトである」と記しています。 「Compound」という用語は、Lendf.Meコントラクトで複数個ふくまれています。

そこでLendf.meは最近、サイトとGitHubページで、Compoundに帰属すると追加しました。

「オープンソース」の意味

「オープンソース」という用語は、コード自体を自由に使用、変更、再利用できることを常に意味するものではありません。

時には、「可能な修正や再配布するためにソースコードを自由に利用できる」と定義されることもありますし、オープンソース・イニシアティブは、「ライセンスは変更は認めるべきだが、元のソフトウェアのライセンスと同じ条件で配布されるべき」としています。種類によっても異なりますし、このあたりは一冊本が必要な話ではあります。

クリプト界隈は変化が早く、開発が進んでいるのは、オープンソースが前提だから、という見方を私はしています。Compound側は、誰でも見ることができる(監査やレビュー)という意味でコードを「オープンソース」として宣伝した可能性があります。若干ミスリーディングとは思いますが、dForceはコードをフォークする前に、ライセンスの実際の条件を確認し、確認する必要があったわけです。

続きは会員登録をしてお読みください。

TokenLab(会員限定)ではこの他に良質なレポートを配信しています。

1週間の無料期間がございますので、ぜひお気軽にご登録ください!

- 招待メールが迷惑メールフォルダに送られることもありますので、そちらもご確認下さい。

- 返品・交換・キャンセル等

サービスの性質上、返金はお受けしておりません。 - 中途解約について

月の途中で退会された場合でも、日割りでの返金はできかねます。PayPalで退会処理を行った時点で、Discourseフォーラムでの閲覧が制限されます。 - PayPal決済を使っていますが、PayPalのアカウント持っていない方も、申し込みと同時に登録が可能です。